日本のエアコン規制への取り組みは、エネルギー効率、環境保護、国民の快適さのバランスをとる上で、興味深いケーススタディである。人口密度が高く、二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいる日本は、世界で最も厳しいエアコン規制を実施している。しかし、これらの規制とは一体どのようなもので、住民、メーカー、そして環境にどのような影響を与えるのだろうか。涼しさを保つための日本のアプローチの複雑さを探ってみよう。

なぜ日本はエアコンを厳しく規制するのか?

日本のエアコン規制の厳しさには、日本独自の事情がある。人口密度が米国の13倍以上あり、夏が高温多湿で有名な国を想像してみてほしい。そのような状況では、エアコンは単なる贅沢品ではなく、必需品なのだ。しかし、この普及には大きなエネルギー消費と環境への影響が伴う。

国内のエネルギー資源が限られている日本では、節電が重視される。特に夏のピーク時のエアコンは、電力需要に大きく寄与している。エアコンの効率を規制することで、日本は送電網への負担を最小限に抑えることを目指している。さらに、こうした規制は日本の広範なエネルギー政策の礎石であり、野心的なエネルギー効率と炭素削減目標を達成するための国際協定に沿ったものである。これらの目標に対する日本のコミットメントは、単なる国内政策にとどまらず、地球環境スチュワードシップにおける日本の役割の反映でもある。

規制はエネルギー消費だけでなく、温室効果ガスの排出やオゾン層の破壊といった環境問題にも対処している。さらに、人口密度の高い都市部では、エアコンからの騒音公害は正当な懸念事項であり、特定の騒音規制につながっている。

法的枠組みエアコンに関する主な法律

日本の規制アプローチは、いくつかの重要な法律の土台の上に成り立っている。以下はその一部である。 エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) はその礎であり、エアコンを含む幅広い家電製品のエネルギー効率基準を定めている。この法律は、後述する独自の制度である先駆的な「トップランナー・プログラム」を導入し、最低エネルギー性能基準(MEPS)を定めている。

多分、あなたは興味がある

もう一つの重要な法律がある。 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法).この法律は、政府機関がエアコンを含むエネルギー効率の高い製品を調達することを奨励し、より環境に優しい技術の市場を創出するものである。

冷媒が環境に与える影響に対処するため 指定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法) は、オゾン層破壊と地球温暖化を防止するため、フルオロカーボンの使用を規制している。

これらの具体的な法律以外にも 騒音規制法 は、エアコンを含む様々な発生源からの許容騒音レベルの基準を定め、その運転が過度に平和を乱さないことを保証している。最後に 建築基準法 エアコンが安全かつ効率的に建物に組み込まれるよう、エアコンの設置に関する規定が盛り込まれている。

どのような種類のエアコンが規制されているのか?

この規制は、日本で一般的に使用されている幅広い空調システムに適用される:

- ルームエアコン(RAC): 最も一般的なタイプで、ほとんどの家庭や小規模なオフィスに設置されている。通常、室外機に接続された1台の室内機で構成されている。

- パッケージエアコン(PAC): これらの大型ユニットは商業ビル用に設計されており、より高い冷却能力を提供する。

- 可変冷媒フロー(VRF)システム: これらの洗練されたシステムは、1台の室外機を使用して複数の部屋を独立して冷やすことができ、柔軟性とエネルギー効率を提供します。

エアコンのタイプや容量によって異なる規制が適用される場合があることに注意することが重要である。

エネルギー効率基準:イノベーションの限界に挑む

日本のエアコンのエネルギー効率基準は、世界でも最も厳しいことで知られている。これらの基準は固定的なものではなく、進化するように設計されており、メーカーに絶えず革新と製品の効率改善を促している。

トップランナー・プログラム頂点へのレース

エネルギー効率におけるイノベーションを効果的に推進できる国のあり方を考えたことがあるだろうか。日本の答えは トップランナー・プログラム.固定的な基準を設定する従来の規制アプローチとは異なり、トップランナー・プログラムは動的なアプローチをとる。これは、現在市販されている製品の中で最もエネルギー効率の高い製品に基づいてエネルギー効率基準を設定するものである。

これにより、メーカーは指定された期間内に現在のクラス最高効率を満たすか、それを上回ることに挑戦する、継続的な「頂点への競争」が生まれる。このプログラムは、エアコンの効率を大幅に向上させたことで称賛されているが、批判がないわけではない。研究開発資源が豊富な大手メーカーに有利で、中小企業にとっては難題となる可能性があるという意見もある。また、持続的なエネルギー節約を達成する上でのこのプログラムの長期的な有効性についても、継続的な議論の対象となっている。

SEER、COP、APFを理解する:効率の測定

これらの基準の具体的な内容を理解するためには、いくつかの重要な指標を熟知する必要がある:

- 季節エネルギー効率比(SEER): この指標は、冷房シーズン全体にわたるエアコンの冷房効率を測定するもので、さまざまな条件下での性能をより現実的に把握することができる。

- 性能係数(COP): これは、特定の運転状態におけるエネルギー入力に対する冷却出力の比率を測定するもので、特定の時点での効率のスナップショットを提供する。

- アニュアル・パフォーマンス・ファクター(APF): 日本は、エアコンのエネルギー効率を評価する主な指標としてAPFを使用している。APFは、冷房性能と暖房性能の両方を考慮した、1年間の総合的なエネルギー効率の指標となる。

日本の規制では、エアコンのタイプや能力によって異なる最低APF要件が定められている。例えば、2023年時点では、冷房能力4.0 kWまでのスプリット型非ダクト型エアコンは、最低APF 5.8でなければならない。これらの基準は、技術の進歩によって絶えず進化している。例えば、インバーター技術の急速な発展により、エアコンの効率は大幅に改善され、技術革新に追いつくために基準の定期的な更新が必要とされている。

エアコンの表示:消費者に力を与える

消費者がこれらの基準を理解しやすくするため、日本で販売されるエアコンはエネルギー効率ラベルを貼付しなければならない。これらのラベルには、APF値や、星評価システムなどのその他の関連情報が表示される。星が多いほどエネルギー効率が高いことを示し、消費者はモデルを比較しやすくなり、十分な情報に基づいた購入決定がしやすくなる。

冷媒規制:オゾン層の保護と気候変動との闘い

日本は、エネルギー効率だけでなく、エアコンに使用される冷媒の種類の規制にも重点を置いている。これは、オゾン層破壊物質の全廃と温室効果ガスの排出削減を目指した国際協定へのコミットメントが原動力となっている。

冷媒の世界をナビゲートする

冷媒の世界は複雑で、さまざまな種類が異なる環境プロファイルを提供しています。ここでは主なカテゴリーを紹介しよう:

- ハイドロフルオロカーボン(HFC): これらは近年、最も一般的な冷媒となっている。しかし、多くのHFCは地球温暖化係数(GWP)が高く、大気中に大きな熱を閉じ込めてしまう。一般的に使用されているHFCのひとつであるR-32(ジフルオロメタン)は、R-410Aのような古い冷媒よりもGWPが低く、日本では新型エアコンへの採用が進んでいる。

- ハイドロフルオロオレフィン(HFO): これらは、HFCよりはるかにGWPの低い新しい冷媒である。日本は、より環境に優しい代替冷媒としてHFOの採用を積極的に推進している。例えばR-1234yfは、自動車用空調におけるR-134aの代替冷媒として普及しつつあるHFOであり、一部の定置用アプリケーションにも採用されつつある。

- 自然冷媒: このカテゴリーには、二酸化炭素(CO2)、アンモニア(NH3)、炭化水素(プロパンなど)などの物質が含まれる。これらの物質はGWPが非常に低いかゼロであることが自慢ですが、安全性や性能に関連する他の課題がある場合もあります。

高GWP冷媒の段階的廃止

日本は、モントリオール議定書のキガリ修正条項に従い、高GWP冷媒の使用を段階的に廃止するための明確なスケジュールを有している。このスケジュールでは、HFCの生産と消費を長期的に削減する具体的な目標が設定されている。例えば、日本は2036年までに、基準年(2011~2013年)と比較してHFC消費量を85%削減することを目標としている。こうした規制は、モントリオール議定書の下での義務を果たし、気候変動と闘う世界的努力に貢献するという日本の決意を示すものである。

責任ある冷媒の取り扱い

フロン回収・破壊法は、エアコンの寿命が尽きた際に、冷媒を適切に回収・破壊することを義務づけている。これは、大気中への有害物質の放出を防ぐために極めて重要である。認定された技術者のみが冷媒回収を行うことを許可されており、安全かつ効果的に回収が行われることを保証している。この法律はまた、冷媒のライフサイクルを通じて漏れや排出を最小限に抑えるため、冷媒の取り扱いや輸送についても規制している。

設置および運用上の考慮事項:ユニット以外の部分

エネルギー効率と冷媒の基準を満たすことは、方程式の一部に過ぎない。日本で合法的に使用するためには、エアコンは特定の設置および操作要件にも適合しなければならない。

サイズ制限:間接的アプローチ

日本のエアコンには厳密な「サイズ」制限はないが、冷房能力はエネルギー効率基準によって間接的に規制されている。より大きなユニットは当然、より多くのエネルギーを消費するため、厳しいAPF要件を満たすことがより難しくなる。さらに、建築基準法や地域の条例によって、特にスペースが限られている人口密集地では、室外機のサイズや設置場所に制限が課されることもある。

騒音規制平和の維持

騒音規制法は、過度の騒音が特に住宅地において重大な迷惑となりうることを認識し、エアコンの最大許容騒音レベルを定めている。これらの規制値は、時間帯や地域の指定騒音区域によって異なる。例えば、住宅地では、エアコンは昼間45dB(A)、夜間40dB(A)を超えてはならない。メーカー各社は、インバーターコンプレッサーや消音材など、さまざまな騒音低減技術を採用し、製品がこれらの規制に適合するようにしています。

設置の要件安全性と効率の確保

適切な設置は、安全な運転、最適な性能、規制への準拠を保証するために最も重要です。エアコンは、日本の規制や基準に精通した有資格の技術者が設置しなければなりません。これらの要件には以下が含まれます:

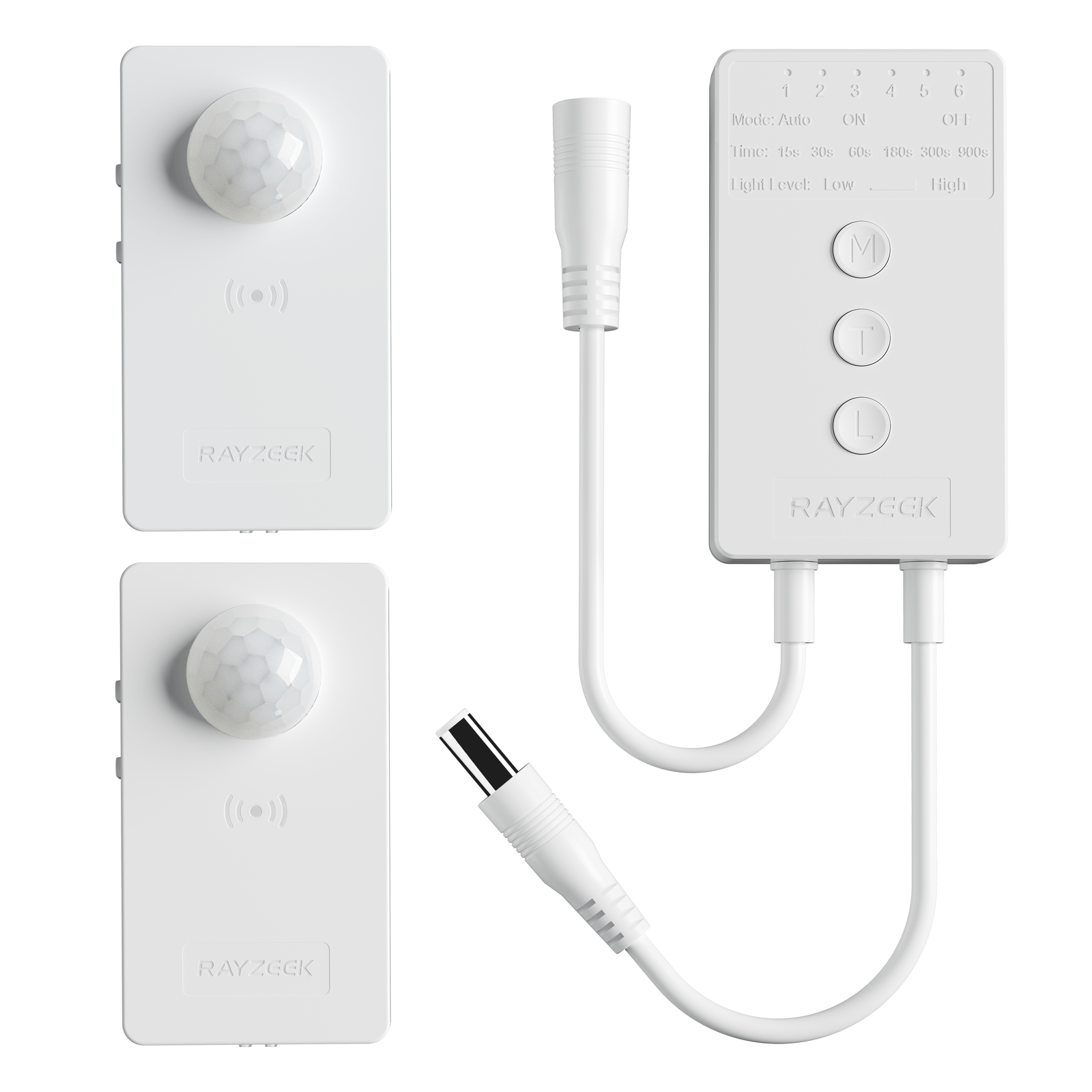

モーションアクティベート省エネソリューションをお探しですか?

PIRモーションセンサ、モーションアクティベート省エネ製品、モーションセンサスイッチ、Occupancy/Vacancy商用ソリューションについては、弊社までお問い合わせください。

- 効率的な放熱を可能にするために、室外機の適切な間隔と換気を確保すること。

- 振動や騒音を防ぐため、ユニットをしっかりと固定する。

- 安全性を確保するために、適切な電気配線とアースを実施する。

- 効率を維持するために、適切な冷媒配管と断熱材を使用する。

また、建築基準法では、複数階建ての建物や窓際への設置に特定の要件がある場合もあり、専門家による設置の重要性がさらに強調されている。

法的側面と執行コンプライアンスの確保

日本で非準拠のエアコンを使用すると、罰則や強制措置が取られる可能性がある。法的枠組みを詳しく見てみよう。

許可証の取得許可はいつ必要なのか?

特に商業ビルや複雑なVRFシステムなど、大型エアコンの設置には許可が必要な場合がある。許可申請プロセスでは通常、技術仕様書、設置計画書、騒音評価報告書を地方自治体に提出する。具体的な要件は、自治体や建物の種類によって異なります。

コンプライアンス違反に対する罰則:警告から罰金まで

非準拠のエアコンを使用した場合の罰則は、警告や罰金からユニットの撤去命令まで多岐にわたる。罰則の重さは、違反の内容や初犯かどうかによって異なる。例えば、騒音規制値を超えるエアコンを使用した場合、50,000円以下の罰金が科せられることがある。冷媒回収規制を遵守しなかった場合は、50万円以下の罰金や1年以下の懲役など、より厳しい結果につながる可能性がある。

執行メカニズム:検査と苦情

地方自治体には、エアコン規制を実施する責任がある。検査は、エネルギー効率基準、騒音制限、設置要件への準拠を確認するために行われることがある。騒音やその他の問題に関する近隣住民からの苦情も、検査のきっかけとなる。国レベルでは、経済産業省(METI)と環境省(MOE)が規制の実施を監督している。取締りに関する包括的なデータはなかなか入手できないが、報告によると、特に都市部では、取締りは一般的に厳しい。検査や罰則の数は自治体によって異なる。

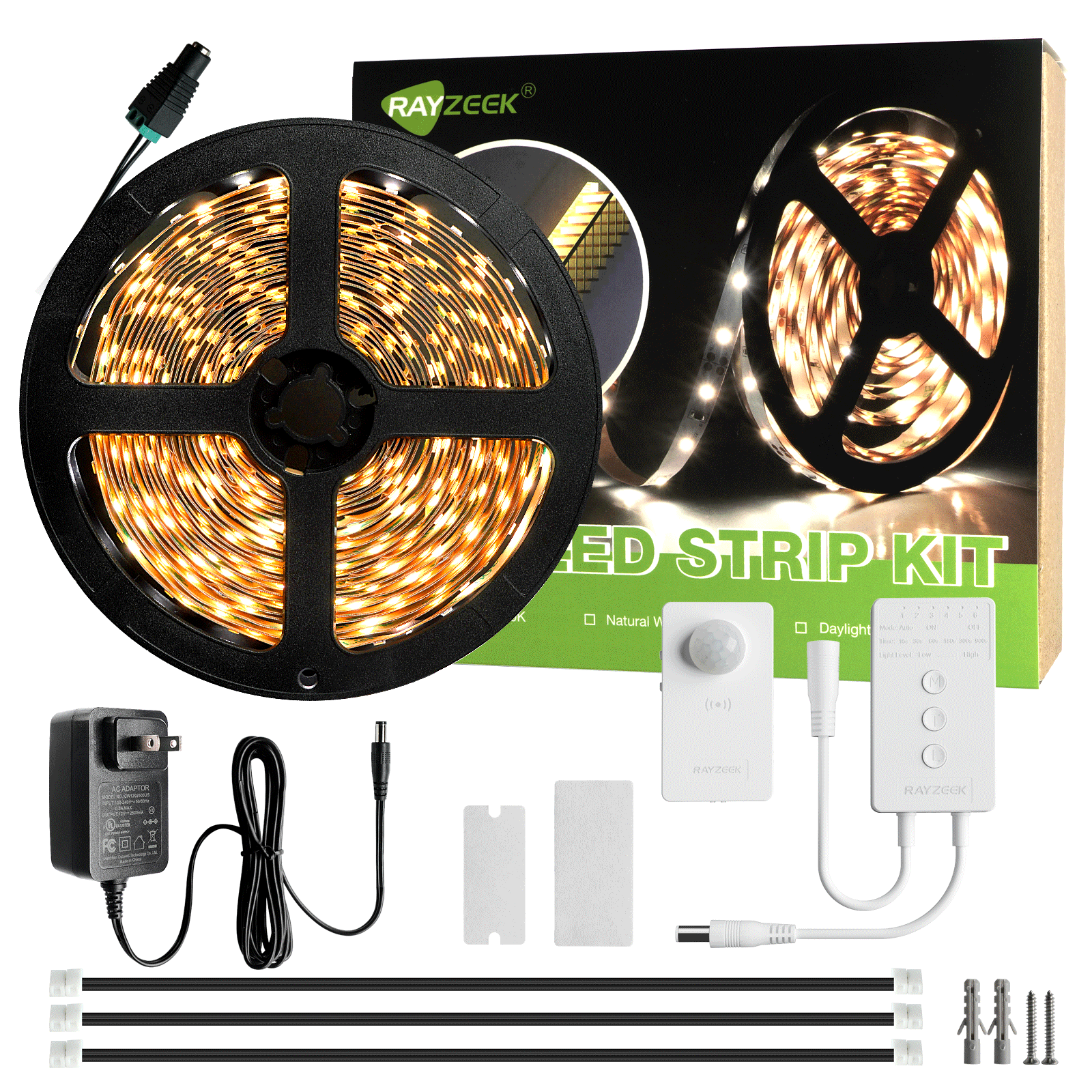

Rayzeekモーションセンサーのポートフォリオからインスピレーションを得る。

欲しいものが見つからない?ご心配なく。あなたの問題を解決する別の方法はいつでもあります。私たちのポートフォリオがお役に立てるかもしれません。

大型エアコンに代わる選択肢:他の選択肢を探る

大型エアコンに関連する規制や潜在的なコストを考慮すると、日本ではいくつかの代替案が一般的に使用されている:

- 小型の高効率ユニット: 1台の大型ユニットではなく、複数の小型ユニットを使用することで、エネルギー効率基準を満たしながら同様の冷却能力を得ることができる。

- インバーターエアコン: これらのユニットは、室温に応じて冷却能力を調整することができるため、省エネになり、運転音も静かになる。

- セントラル空調システム: これらは新しい建物では一般的で、個々のユニットよりもエネルギー効率が高い。しかし、古い建物の改修には適さないかもしれない。

- シーリングファン: これらは空気を循環させ、冷却効果を生み出し、エアコンの必要性を減らすことができる。

- 自然換気: 窓を開け、クロスベンチレーション(横方向の換気)を行うことで、気候の穏やかな時期に冷房を行うことができる。

- 伝統的な方法: すだれ」や「打ち水」を使えば、室内温度を下げることができる。

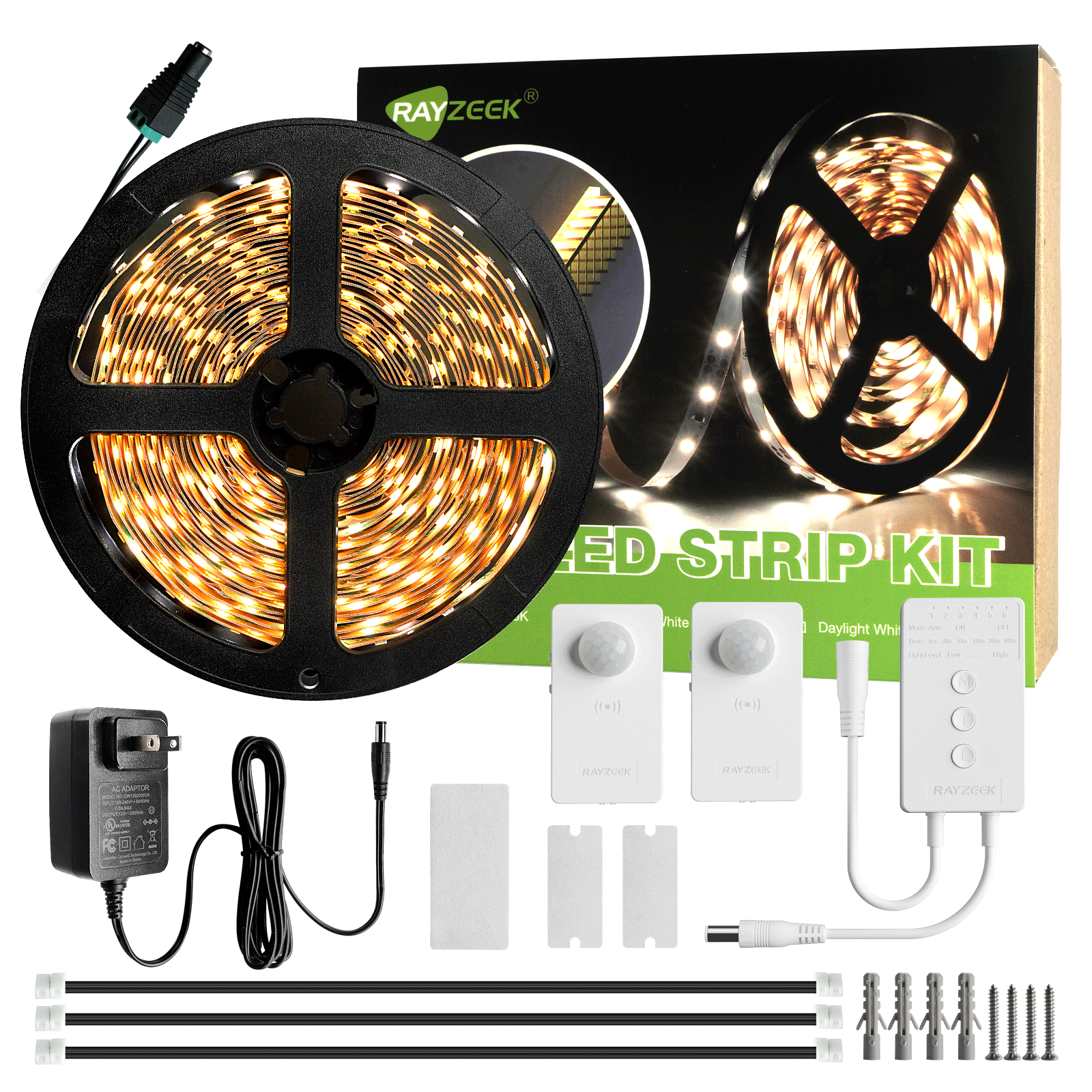

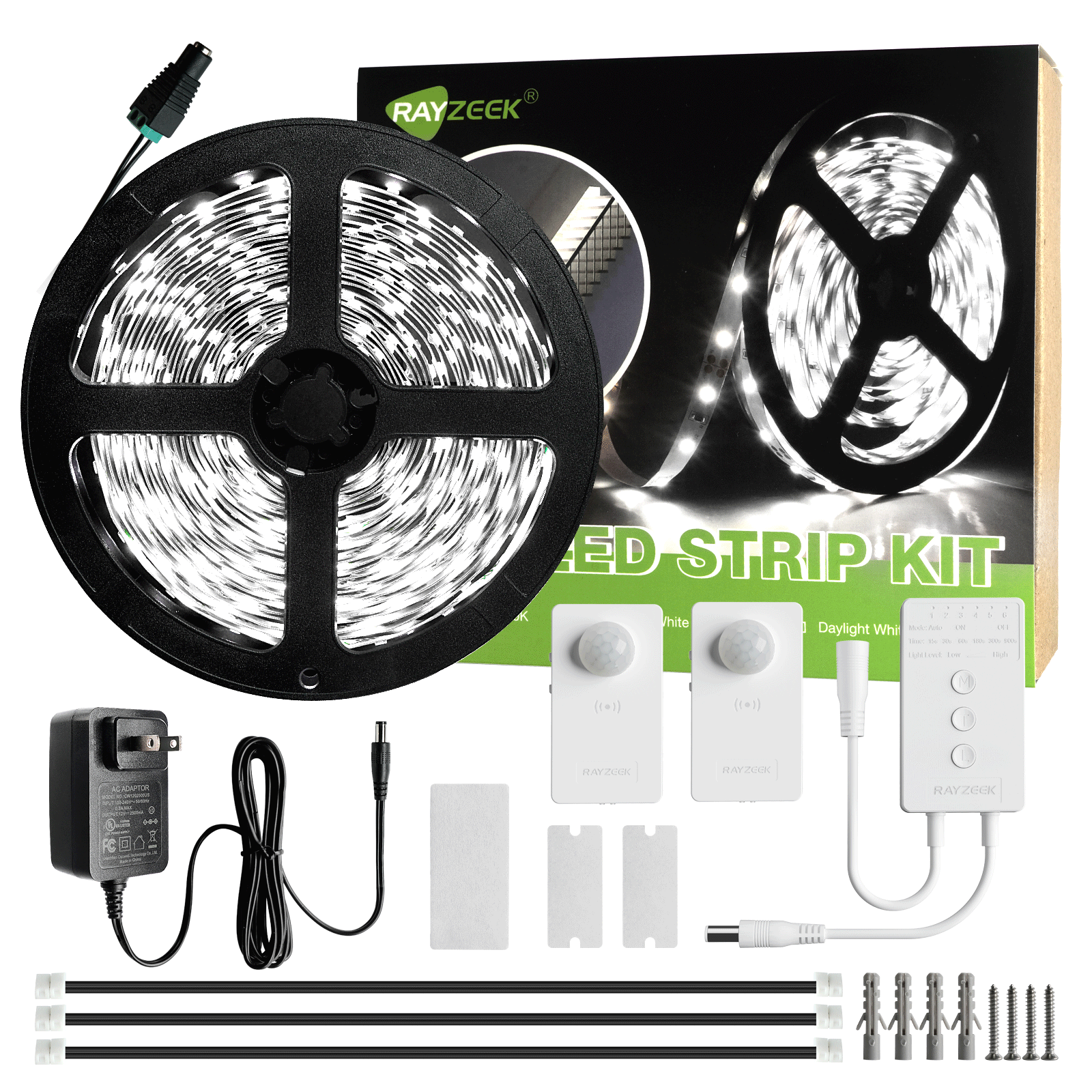

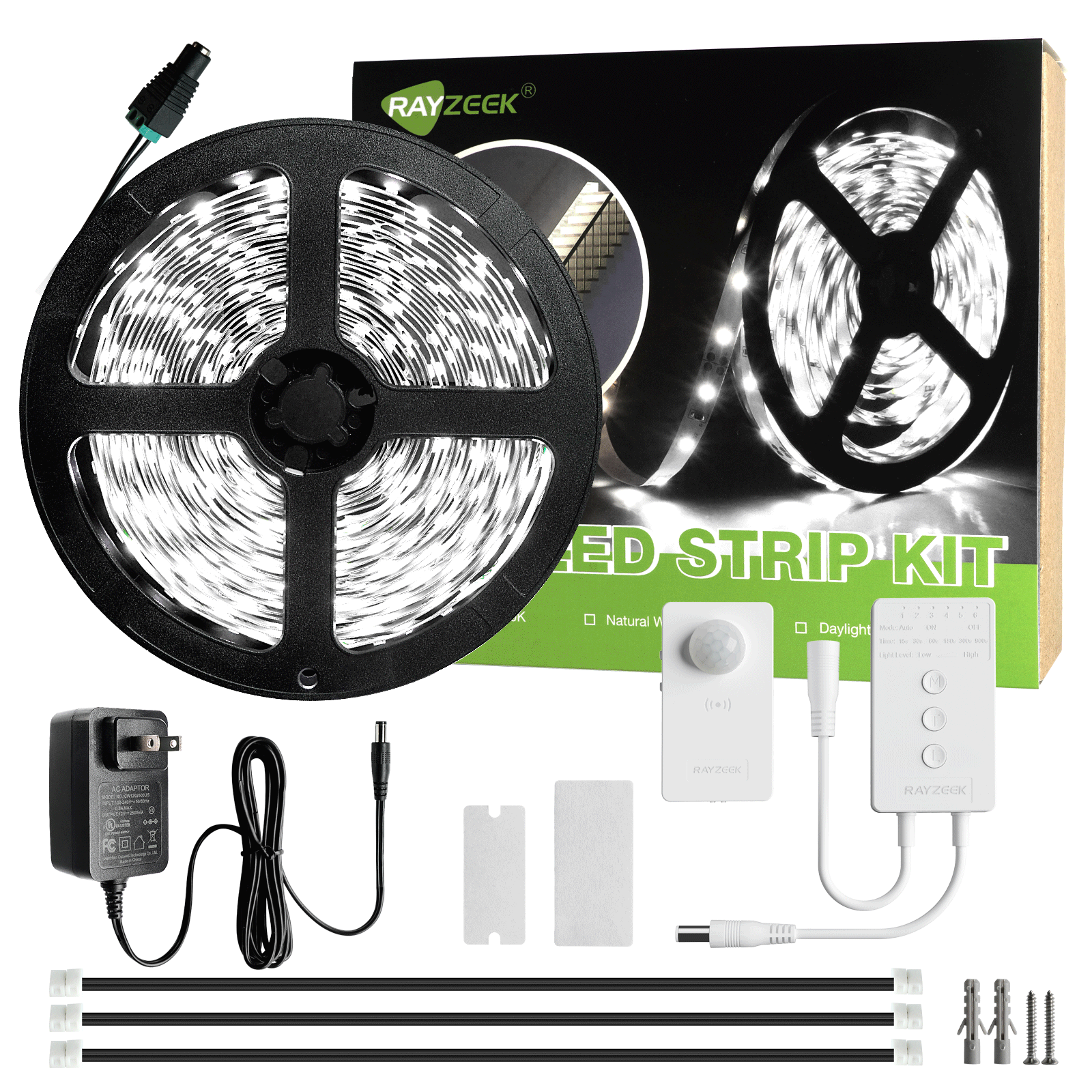

これらのオプションに加え、次のような革新的なソリューションもあります。 RZ050 エアコン人感センサー が登場し、エネルギー効率をさらに高めている。このスマート・デバイスは、部屋に人がいなくなると自動的にエアコンをオフにし、エアコンが不必要に稼働しっぱなしになることによるエネルギーの浪費を防ぐ。小型の高効率ユニットやインバーターエアコンを補完し、省エネの可能性を最大限に引き出します。特に、最も一般的な スプリット式壁掛けエアコン 日本の家庭やオフィスで。

RZ050は、エネルギー料金を最大50%節約できるだけでなく、二酸化炭素排出量を削減し、より持続可能なライフスタイルに貢献します。DIYで簡単に設置できるため、専門家の手を借りることなく、既存のACシステムを簡単に強化することができます。寝ている間にエアコンが切れるのが心配ですか?RZ050のナイトモードは、夜間も途切れることのない快適さを保証します。この巧妙な機能は、昼と夜を区別するために光センサーを利用し、あなたがそれを最も必要とするときにACがオンにとどまることを保証します。

RZ050 エアコン人感センサー

ACのエネルギー効率と節約を最大化します。

- 部屋が空になると自動的にACがオフになり、最大50%の光熱費を節約できます。

- 日本の家庭で一般的なタイプを含む、ほとんどのスプリット式ACユニットに対応。

- DIYで簡単設置:ワイヤレス、バッテリー駆動、数分で取り付け可能。

- ナイトモード:快適な睡眠のためにエアコンをつけたままにします。

日本におけるエアコン設置費用

日本におけるエアコンの設置費用は大きく異なります。費用に影響を与える要因には、機器のタイプや容量、設置の複雑さ、地域別の人件費などがある。平均して、標準的なスプリット・タイプのエアコンを設置する場合、30,000円から100,000円程度である。より大型のユニットや、ダクト工事や特殊な取り付けが必要なものなど、より複雑な設置の場合は、かなり高額になることがある。追加費用には、古いユニットの取り外しと廃棄、電気工事、許認可料が含まれる場合がある。

日本で最も一般的なエアコンの種類

スプリット型壁掛けエアコン は、日本の家庭や小規模オフィスで最も普及しているタイプである。これらのユニットは、壁に取り付けられた室内ユニットと、冷媒配管で接続された室外ユニットで構成されている。比較的安価で、設置が簡単で、エネルギー効率が高いため人気がある。 窓用エアコン はあまり一般的ではないが、古い建物や小さな部屋ではまだ使われている。 床置き型ユニット は、広い部屋や商業スペースで使われることもある。 カセット式ユニット天井に設置するタイプは、商業施設や最近の住宅でも見られる。

政府のインセンティブエネルギー効率の促進

日本政府は、エネルギー効率の高いエアコンの導入を促進するため、さまざまな優遇措置を提供している。これには、補助金、税額控除、低金利ローンなどがある。例えば、「省エネ家電買換え促進補助金」制度は、古いエアコンをエネルギー効率の良い新しいモデルに買い換えた家庭に補助金を支給するものである。具体的な奨励金や対象基準は、地域や制度によって異なる。また、地方自治体が独自の奨励金制度を設け、消費者にエネルギー効率の良い選択肢を選ぶようさらに促している場合もある。

賃貸人と持ち家所有者の規制:責任を果たすために

日本では賃貸人も持ち家もエアコン規制の対象となる。しかし、遵守を保証する責任は異なるかもしれない。 ホームオーナー 一般的に、物件に適合するエアコンを選択し、設置する責任は、各自にある。 賃借人一方、賃貸物件にエアコンを設置・交換する場合は、通常、家主の許可を得る必要がある。家主は、賃貸物件におけるエアコンの種類や設置に関して、特定の要件や制限を設けている場合がある。賃貸契約書には、エアコンのメンテナンスや修理の責任者が明記されている場合もあります。場合によっては、賃貸物件にあらかじめエアコンが設置されていることもあり、その場合は、家主が規制に準拠していることを確認する責任があります。

代替冷却技術の研究:未来への展望

日本は、従来の空調への依存を減らすため、代替冷房技術の研究開発に積極的に取り組んでいる。この研究は、エネルギー効率をさらに向上させ、環境への影響を削減したいという願望によって推進されている。主な研究分野には以下のようなものがある:

- 放射冷却システム: これらのシステムは、パネルやパイプに循環させた冷水を使って表面を冷却し、室内の熱を吸収する。

- デシカント冷却システム: これらのシステムは、空気中の水分を吸収して冷却する素材を使用している。

- 吸収式および吸着式冷凍機: これらの技術は、太陽エネルギーや廃熱などの熱源を利用して冷却プロセスを駆動する。

- 地中熱ヒートポンプ これらのシステムは、地球の安定した温度を利用して暖房と冷房の両方を提供する。

- 相変化材料: これらの素材は、溶けたり固まったりする際に大量の熱を蓄えたり放出したりすることができ、室内温度を調節する方法を提供する。

日本の研究機関や企業は、こうした技術やその他の革新的な冷房技術を探求し、より持続可能な未来への道を開いている。この規制は、消費者がエアコンを購入する際にエネルギー効率を優先するよう促し、インバーターモデルやその他の先進技術への需要増加につながった。